Katiuscia Di Rocco

Estratto da “Itinerari di Ricerca Storica. Università del Salento. Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’uomo” (1997)

Mentre per l’uomo celibe la carriera ecclesiastica o quella militare non significavano necessariamente l’esclusione dalla famiglia d’origine dove anche un uomo non sposato poteva conservare un proprio ruolo, per le nubili, invece, la vita monastica non ammetteva alternative.

Ma l’idea del monastero femminile come variante subordinata del chiostro maschile, è ormai respinta fermamente in sede di ricostruzione storico-antropologica: per l’uomo il chiostro significava un rifiuto della cultura mondana, delle ricchezze terrene, un luogo dove combattere i propri istinti, per una donna la professione monastica era un modo per ribellarsi contro le condizioni sociali, una via per conquistare la propria realtà individuale.

Dall’altra parte l’origine sociale delle monache, la loro appartenenza a nobili casate, costituiva un legame con la famiglia e con la città. Infatti, i profondi rapporti che univano le monache ai loro parenti si esplicitavano in una molteplicità di espressioni che non trovavano ostacolo nella clausura. Tali legami erano difficilmente rescindibili, considerate le condizioni economiche dei monasteri, in gran parte dipendenti dalle doti e dalle elemosine assegnate dai familiari alle singole monache. Poteva anche accadere che una parte del monastero fosse stata costruita con proventi a carico di alcune professe che, quindi, ne rivendicavano la proprietà e l’uso per la propria famiglia.

La cultura delle professe rispecchiava anch’essa la provenienza economico-sociale, come i modi di istruzione e formazione. Nel Quattrocento nei monasteri delle clarisse, il cui reclutamento avveniva tra il ceto aristocratico, prevaleva una notevole preparazione culturale acquisita prima dell’ingresso in monastero.

La cultura delle professe rispecchiava anch’essa la provenienza economico-sociale, come i modi di istruzione e formazione. Nel Quattrocento nei monasteri delle clarisse, il cui reclutamento avveniva tra il ceto aristocratico, prevaleva una notevole preparazione culturale acquisita prima dell’ingresso in monastero.

Le monache praticavano, oltre la lettura “consigliata dalla madre badessa”, anche la musica e il canto, soprattutto nelle celebrazioni liturgiche della Settimana Santa o della festa del santo protettore del monastero. Altre occasioni di feste per la comunità erano le vestizioni, spesso accompagnate da un pranzo comune la cui spesa era versata dalla famiglia della neoprofessa.

Dopo il Concilio di Trento (1545 – 1563) le azioni intraprese in campo ecclesiastico miravano ad una riforma delle istituzioni femminili per creare le premesse per un ritorno all’osservanza delle regole. Una delle prime preoccupazioni dei padri conciliari fu quella di eliminare alla radice le cause sociali delle monacazioni coatte, ribadendo il principio della libertà della scelta religiosa, elevando l’età della professione a sedici anni, ripristinando l’anno di probazione prima dell’emissione dei voti e stabilendo che ogni fanciulla dovesse essere interrogata dal vescovo o da un suo delegato. Venne stabilito, inoltre, che le educande dovessero vivere in un luogo separato dalle monache e dalle novizie sotto la direzione della “Maestra” o “Prefetta”. La loro educazione al lavoro domestico in preparazione al matrimonio poteva riceversi dai sette ai venticinque anni. Alle coriste, che erano la maggioranza, si riservavano le cariche superiori: tutte dovevano saper leggere bene per recitare in latino o in gregoriano. I padri conciliari cercarono di ripristinare la vita comune, di diminuire le spese e di salvaguardare la clausura: venne concesso di entrare in monastero solo ai parenti di primo e secondo grado, ai confessori, predicatori, medici, chirurghi e speziali unicamente per necessità. Alle monache, invece, era concesso uscire dal monastero solo per motivi di salute sempre accertabili tramite un referto medico e il permesso del padre spirituale. Infatti, risoluzioni di scomunica vennero prese dai vescovi non solo verso le religiose che “suadente diabulo”, offendevano altre religiose “sia con ingiurie reali sia colle mani”, ma anche verso chi si avvicinava senza permesso alle grate.

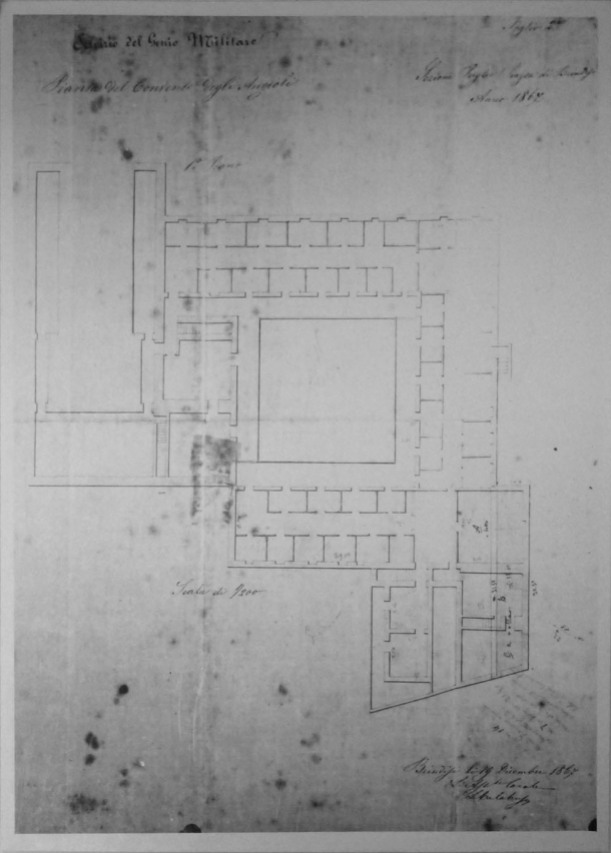

Il monastero di S. Maria degli Angeli si componeva in ventiquattro celle (divise in tre dormitori e tre grandi camere per le educande) e si presentava completamente autosufficiente se, come si annotava in una visita pastorale del 1851, aveva fin dal secolo precedente al suo interno due stanze adibite ad infermeria, sei magazzini, un forno, una cucina e un’anticucina, un refettorio e un antirefettorio, due giardini, tre camere per il bucato (da qui le registrazione degli acquisti di sapone ), un ortale per riporvi la legna, due camere per uso di sacristia, una per udire la Messa e una per ricevere la comunione, un parlatorio e due ruote.

Nelle stanze e nel coro superiore si contavano settantadue quadri ad olio e quarantacinque stampe. Già al momento della fondazione sia i duchi di Baviera, sia fra’ Lorenzo Rossi avevano donato alle clarisse statue di pietra, cera e cartapesta, reliquiari di avorio, argento e oro, tra i quali vi era un crocifisso eburneo di “due palmi”, ritenuto miracoloso poiché il 2 aprile 1617, condotto processionalmente per le vie della città, aveva stillato due gocce di sangue.

Nel XVIII secolo le condizioni economiche del monastero delle clarisse migliorarono sensibilmente, infatti, non solo presero parte a feste civili e religiose (ad esempio nel 1706 per l’ingresso di Carlo VI in Napoli e il 15 maggio 1716 per la nascita di Leopoldo II), ma offrirono al sindaco di Brindisi, con un minimo tasso di interesse, mille ducati per l’acquisto di grano per i poveri, durante la carestia del 1743.

I possedimenti e le entrate delle clarisse determinate dalle attività economiche, censi e affitti, e dalle doti spirituali, che ancora del ‘700 erano di 400 ducati per le ordinarie e 500 ducati per le “extraordinarie” più un vitalizio che poteva essere in natura o in denaro, permettevano al monastero un regime di vita non austero e una dieta ricca e variata. Infatti, gli esiti delle spese ordinarie mensili aumentarono sensibilmente durante tutto il Settecento: dai 29 ducati e 60 grana dell’aprile del 1709 si passava ai 52 ducati e 9 grana del febbraio del 1756 e ai 91 ducati e 79 grana dell’ottobre del 1792.

Dalle spese giornaliere le consuetudini alimentari delle monache di S. Maria degli Angeli non apparivano monotone, anzi caratterizzate da una certa varietà di pietanze al contrario di ciò che accadeva per le classi meno abbienti di Terra d’Otranto. In età moderna l’alimentazione del popolo era pressoché esclusivamente vegetariana con particolare attenzione all’apporto dei legumi e specialmente delle fave. Il pane più usato era di farina d’orzo poiché la coltivazione del mais era sconosciuta e limitata quella del frumento. Scarso era l’apporto di proteine animali, poiché il pesce era sempre di poco pregio, sarde e vope, e la carne considerata un bene preziosissimo. La dieta contadina si basava sui legumi, ortaggi e frutta, giuggiole, cotogne e meloni.

Diverse erano, invece, le sorti del refettorio del monastero degli Angeli. In primo luogo la minestra alla quale erano abbinate diverse verdure come le cicorie, la “scalora”, i broccoli, le ”sinapi”, le “foglie miste”, i cavoli, le “cime di rapa” e infine la “selvaggia”. Primo piatto erano anche i maccheroni considerati un alimento di lusso, poiché prima dell’avvento del torchio, la loro preparazione richiedeva una lunga procedura per ottenere la caratteristica cavità, e questo prima della non breve fase di essiccazione al sole. Nei libri di esiti delle clarisse si ritrovavano per la prima volta nel luglio del 1792, poi nell’agosto e, quindi, nel settembre acquistati con una media di 10 rotola giornalieri.

La carne di castrato era un alimento quotidiano. Le quantità aumentavano fino a raggiungere i 1383 rotola nel 1771 e i 1572 rotola nel 1781, cioè 37 rotola pro capite . Inoltre, in anni in cui il consumo di castrato diminuiva, ad esempio nel 1716 o nel 1759, aumentavano le quantità di carne porcina o di magliato acquistate.

Anche il pesce, consumato fritto o arrosto, era un alimento base nella dieta delle monache. Il consumo restava in media sui 500 rotola annuali, tranne in annate particolari come nel 1716, in cui la quantità scendeva a 173 rotola e il 1756 quando saliva a 975 rotola annuali. Inoltre, in generale venivano annotate le anguille e il tonno con un consumo pari a 20 rotola annuali, le perchie con 10 rotola, la rascia con 30 rotola, il polipo con 20, i calamari e le seccie con 10 rotola e i saraghi. Inoltre, nei primi decenni del ‘700 il consumo delle sarde fresche e di quelle salate giunse fino a 395 rotola nel 1726 per poi diminuire vertiginosamente, probabilmente per l’acquisto di altri generi tra i quali le cernie e le vope.

Nel dicembre 1725 tra le spese del monastero erano annotati anche 9 ducati per l’acquisto di pesce spada, nel 1726 14 ducati per salmone e aragosta, nel dicembre del 1753 400 ostriche , nel 1781 500 rizzi e a partire dal 1754 10 ducati annui di dentice e dal 1759 1 rotolo e ½ di caviale. Di largo consumo erano i mitili che si trovavano come “cozze nere”, “cozze bianche”, “cozze di Taranto” e “cozze di Brindisi” e per la prima volta, nel settembre 1777, abbinate al riso e nel febbraio 1781 alla pasta.

Scarso era il consumo di latticini, per lo più ricotta fresca e “schianta” solo nei primi decenni del Settecento, il “cacioricotta”, il “caciocavallo” e, infine, il “cacjo” il cui acquisto veniva ad intensificarsi negli anni ‘70 del XVIII secolo .

L’attenzione degli arcivescovi al consumo degli alimenti nel monastero era in linea con l’importanza che la morale cattolica dava alle due passioni più forti: la lussuria e la gola. Il digiuno era, quindi, un atto della virtù dell’astinenza fortemente legato alla virtù della temperanza. Il più rigoroso, praticato dalle clarisse il Venerdì Santo e alla vigilia dell’Immacolata, il 7 dicembre, consisteva in solo pane e acqua. Mentre, di tipo convenzionale, in quanto contemplava l’astensione da determinati cibi e bevande e in limitazioni delle quantità, era il digiuno attuato per la devozione di S. Gaetano, il 7 agosto , di S. Giuseppe, il 4 maggio , e di S. Teresa, il 15 ottobre.

Il consumo di “chocolata” per le clarisse si assestava alle 7 libbre annuali, ma probabilmente non era usata come bevanda, bensì come condimento per il sanguinaccio. Le monache interruppero l’acquisto della cosiddetta “bevanda accidens” nel 1792, come per il caffè il cui consumo annuale era, a partire dal 1753, di un rotolo. Quest’ultimo fin dal XVII secolo venne spesso presentato come un rimedio per seccare gli umori freddi, rafforzare il fegato, combattere la scabbia e la corruzione del sangue, rinfrescare il cuore e alleviare i dolori di stomaco .

Nel monastero erano largamente usati anche gli ortaggi “raffinati”, perché lontani dalle realtà selvatiche, come “l’erba delicatissima”, la lattuga, la “ignete”, i cavoli, i broccoli, la verza, la “cucuzza”, le ”pastonache”, le “carcioffole” e le fave la cui progressiva regressione corrispondeva all’affermazione dei fagioli. Le melanzane risultavano essere consumate prevalentemente al forno o sotto aceto ma avevano una scarsa considerazione alimentare, perché definite insalubri, di difficile digestione e in grado di generare “umori melanconici”. Anche i pomodori ebbero un bassissimo gradimento: il consumo, infatti, partiva dal 1775, ed era sempre in piccole quantità. Sebbene il territorio mediterraneo ne consentisse una più facile coltura, i “pomi d’oro” erano privi di attributi energetici, carenti di proteine e grassi e, quindi, in un’alimentazione popolare in gran parte legata a strategie di sopravvivenza, considerati più un’eccentricità.

Altri due alimenti acquisiti a scopo probabilmente medicinale erano la copeta e la magnesia. Il primo era un dolce a base di mandorle e zucchero o miele, curativo per la tosse, che le monache acquistavano ogni anno in settembre, mentre il secondo veniva utilizzato come digestivo o blando lassativo e comprato annualmente. Nel XVIII secolo anche il tabacco era ritenuto una sostanza antimalarica e per tale ragione acquistato dal monastero due volte l’anno, ad eccezione del 1726 quando il consumo saliva a 55 libbre, contro le 6 usuali.

Altri due alimenti acquisiti a scopo probabilmente medicinale erano la copeta e la magnesia. Il primo era un dolce a base di mandorle e zucchero o miele, curativo per la tosse, che le monache acquistavano ogni anno in settembre, mentre il secondo veniva utilizzato come digestivo o blando lassativo e comprato annualmente. Nel XVIII secolo anche il tabacco era ritenuto una sostanza antimalarica e per tale ragione acquistato dal monastero due volte l’anno, ad eccezione del 1726 quando il consumo saliva a 55 libbre, contro le 6 usuali.

Le monache non dovettero subire gravi danni né dalle le malattie, né dagli squilibri meteorologici che imperversarono nel ‘700. L’età media era di sessant’anni, contro i trenta del popolo, probabilmente anche perché non erano soggette a malattie derivanti da carenze alimentari che producevano dismetabilismo e blocco del ricambio proteico. In sostanza infatti, le clarisse, oltre al consumo di carne, pesce e ortaggi, facevano largo uso anche di uova, importanti per il supporto proteico, sia come prodotto alternativo nei giorni di digiuno, sia come alimento vero e proprio. Venivano acquistate ogni giorno e utilizzate in almeno due pasti quotidiani: come antipasto o per la sagna, le polpette, il polpettone, la trida, la frittata, la zuppa, la cocozza ripiena e l’indorata.

I condimenti non venivano usati in grandissima quantità, si trattava del lardo, acquistato annualmente in febbraio o dicembre, del sale, del pepe con un consumo di due rotola annuali, dell’aceto e in misura minore dello zafferano, della cannella e del pepe garofalato.

Il consumo di frutta era limitato ai mesi estivi, da luglio a settembre. La frutta maggiormente consumata era costituita da pere, mele, “meloni d’aqqua”, “girase” e fichi. Questi ultimi freschi o essiccati costituivano una grande risorsa alimentare, non solo per le intrinseche virtù energetiche, ma anche per quelle accessorie originate dagli effetti della loro conservabilità. L’unica frutta acquistata nei mesi autunnali e invernali era l’uva, il cui consumo aumentava durante il XVIII secolo.

Per quel che riguardava il vino, probabilmente quello prodotto dalle vigne di proprietà del monastero, ed in particolare nella zona detta Li Cunti e Navarro, non era sufficiente al fabbisogno poiché veniva acquistato quasi quotidianamente. In età moderna era normale l’uso del vino per “correggere” l’acqua, che non veniva quasi mai consumata pura: era troppo difficile reperirne di perfettamente potabile e l’aggiunta di alcool funzionava da “antisettico”.

Tra le spese straordinarie era anche registrato l’acquisto di un’altra bevanda: il rosolio, un liquore dolce che, come l’acquavite, si riteneva dissipasse gli umori superflui, rianimasse il cuore, guarisse dalle coliche e preservasse dalla peste .

Il grano veniva acquistato a piccole quantità con cadenza annuale; veniva portato al mulino per essere trasformato in farina e, quindi, utilizzato per la preparazione sia della pasta che del pane. Infatti, il monastero era dotato di un forno come si deduce dalle piante e dalla voce mensile nelle spese straordinarie dell’acquisto di “frasche per il forno”.

Più raramente le clarisse utilizzavano l’orzo e il miglio acquistato il primo solo quattro volte in diciannove anni, anche se in grandi quantitativi, e il secondo due volte alla fine del XVIII secolo.

L’acquisto di olio, infine, partiva dal 1725 dal “vaticale di Lequile”, mentre nel 1709 erano state registrate solo le spese sostenute per il trasporto da Leverano all’interno del monastero. Tale dato conferma che le clarisse possedevano già qualche fonte di reddito agrario, che in seguito si sarebbe rivelata insufficiente per il fabbisogno interno tanto da rendere necessario l’acquisto annuale di circa 5 some di olio mosto a cadenza semestrale. Inoltre, il monastero comprava saltuariamente anche sette tomola di olive l’anno per essere “messe sotto sale” o nell’acqua.

Mettendo a confronto l’alimentazione delle clarisse con le difficoltà che attraversava la città di Brindisi nel XVII e soprattutto nel XVIII secolo, si deduce che le migliori condizioni di nutrimento erano legate strettamente alla ricchezza. In età moderna una dieta alimentare basata sulla carne e sul pesce era un privilegio circoscritto ai ceti più abbienti e le circa trenta monache, quaranta negli anni ‘70, dimoranti nel monastero degli Angioli di Brindisi appartenevano di certo alle famiglie benestanti della città.

Tuttavia, i volumi degli esiti presi in esame forniscono numerosi e vari dati, non solo per uno studio sulla storia dell’alimentazione, ma anche per un’analisi dell’evoluzione della lingua, delle modalità per l’amministrazione delle proprietà ecclesiastiche o più in generale della storia agraria limitatamente al territorio preso in esame. Più nel particolare si possono considerare importanti le informazioni tratte circa l’andamento dei prezzi e dei salari.

Un’analisi accurata dei libri degli esiti fornisce dati a partire dal 1709, poiché venivano registrati i salari delle giornate lavorative dei “mastri”, il prezzo di un tomolo di grano, di un rotolo di castrato, di uno staio d’olio, di una caraffa di vino o di un paio di uova.

Singolari sono, infine, le annotazioni delle tasse pagate dal monastero, non solo per dedurne gli oneri ai quali era soggetto, ma anche perché evidenziano una terminologia tipica della zona e del secolo.

Katiuscia Di Rocco

Estratto da “Itinerari di Ricerca Storica. Università del Salento. Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’uomo” (1997)

Qui il testo completo dell’articolo

ALIMENTAZIONE E SOCIETÀ NEL MONASTERO DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI IN BRINDISI